El Diario

Capítulo I del Diario

Su primer planteamiento es, lógicamente, plantearse lo primero: ¿lo traduzco o no lo traduzco, dadas las circunstancias? Y termina así:

¿Es un libro de tales características un objeto de deseo para traductores?No lo sé. No para mí, en principio. Cuando Seix-Barral me propuso que ofrendara los seis meses siguientes de mi vida a la tarea de poner en castellano un libro de 568 páginas de 2.450 matrices cada una, escrito por un muy señor mío de quien no había oído hablar en mi vida, y cuya traducción, además, quedaba sometida a cláusula de aprobación por el autor, dije lisa y llanamente que no.

Capítulo II del Diario

Dedica esta página a explicar razones por las que su respuesta fue no. Copio lo principal, incluyendo una jugosa anécdota que revela lo desquiciado de este mundo de las autorías:

Primero, porque eran demasiadas páginas, y uno anda desde hace tres años gestando novela, y a uno le apetecía poquísimo meterse en tan prolongado empeño. Las traducciones largas acaban contaminando al traductor, empapándolo, rebalsándosele en los sesos, dejándole manchas de humedad por todas partes. No son buenas para un escritor.[...]Segundo, porque odio las cláusulas de aprobación por el autor. Mi experiencia, en ese sentido, es terrorífica. Ejemplo: cuando yo residía en despachos editoriales, una famosísima escritora neoyorquina —de muy perturbadoras iniciales— nos tuvo atascada una traducción durante semanas, enviándonos comentarios de 20 y 30 folios por capítulo y reclamando incluso que replanteáramos la tarea desde el principio, porque la versión que le proponíamos no era aceptable desde ningún punto de vista.

Sigue contando que, hablando con ella por teléfono, se enteró de que no sabía español y quien hacías las correcciones de “aceptabilidad” era el portero de su finca, madrileño que llevaba allí la ristra de años.

Capítulo III del Diario

Describe la aceptación, por motivos de amistad, y las razones internas por las que, habiendo leído solo las 4 o 5 primeras páginas, consideró que podría enfrentarse al libro. Normalmente pongo pequeños extractos, pero en este diario, de capítulos pequeños y muy ajustados a lo esencial, será mucho menos lo que quede fuera. Casi da pena quitar alguna palabra.

No había leído el libro. Sólo cuatro o cinco páginas —las primeras—, que me parecieron complicadas, pero no irritantemente difíciles. Supongo que no debemos considerar infrecuente el hecho de que un traductor emprenda la traducción de un texto sin haberlo leído antes. Unas veces, porque no ha habido tiempo; otras veces, porque bendito sea el trabajo, venga de donde venga y consista en lo que consista; y otras veces más, por... ¿Teoría personal? Convencido como estoy de que traducir es un acto recreativo (soy consciente del posible equívoco, pero déjenme dejarlo), creo que uno, cuando traduce obras cargadamente literarias, también puede emprender el proceso en igualdad de condiciones con el autor. Cuando Franzen escribió «THE MADNESS of an autumn prairie cold front coming through», primera frase del libro, quizá supiera ya cuál iba a ser la segunda, y la tercera, y la cuarta, más o menos, pero tuvo que crearlas, una por una, sacándolas del caos genésico en que se encuentran las palabras y las ideas antes de que alguien las exprese. Si el traductor crece con la obra, si va reescribiéndola según la lee [...] su capacidad de identificación con el texto puede reforzarse de modo casi mágico. Traducir no es leer. Traducir es convertirse en médium, dejarse ocupar la creatividad por otra persona, permitir que otro escritor escriba en nuestra lengua, con nuestra capacidad lingüística, lo que ya tiene escrito en la suya. Hay un acto de posesión que puede gustarnos o no (a mí no me entusiasma, porque me pesa demasiado el componente escritor), pero que en ciertos trabajos se me antoja indispensable. Qué le vamos a hacer.

Gran descripción del proceso real de una traducción, por el que todos los traductores hemos pasado. Imaginemos que un actor de teatro representara todos los días una obra de 8 o de 9 horas. ¡Qué difícil les sería quitarse la piel del personaje!

La novela

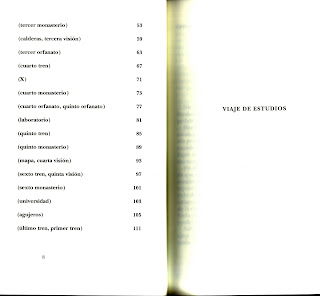

La novela está estructurada en secciones, cada una con su nombre y con un tamaño muy irregular, que depende de lo que el autor quiere contar en cada una. Y dentro de cada sección, hay subsecciones señaladas por un doble espacio, que marca que se pasa a otro tema. Es el momento de agradecer a la Editorial que en este libro caro, de casi 750 páginas, haya tenido a bien no incluir un índice con el número de página de cada sección.

1ª sección: St. Jude (página 9)

Es muy corta y solo consta de dos subsecciones.

En la primera (pp. 11-20), hace una descripción de la casa, de los padres (Albert y Enid), y de la causa de que la vida de Albert se desarrolle en el sótano. A continuación copio el primer párrafo, con la traducción de la primera frase, que hemos visto en inglés. Son descripciones casi perfectas que llaman la atención por la adjetivación casi humana de los objetos y su funcionamiento (“ráfagas de desorden, sucesivas”, “la discordia nasal de un esparcidor de hierba). Además, solo con ese párrafo como lector me apropié del ambiente. Me queda la duda, sin embargo, de si algunas adjetivaciones anclan el estado anímico o son “insustanciales”: esos adjetivos que matan “El sol bajo, en el cielo: luminaria menor, estrella enfriándose”. Pero ya sé que el estilo va a ser barroco y que esa duda me va a acosar en el libro

Locura de un frente frío de la pradera otoñal, mientras va pasando. Se palpaba: algo terrible iba a ocurrir. El sol bajo, en el cielo: luminaria menor, estrella enfriándose. Ráfagas de desorden, sucesivas. Árboles inquietos, temperaturas en descenso, toda la religión nórdica de las cosas llegando a su fin. No hay aquí niños en los jardines. Largas las sombras en el césped espeso, virando al amarillo. Los robles rojos y los robles palustres y los robles blancos de los pantanos llovían bellotas sobre casas libres de hipoteca. Las ventanas a prueba de temporal se estremecían en los dormitorios vacíos. Y el zumbido y el hipo de un secador de ropa, la discordia nasal de un esparcidor de hierba, el proceso de maduración de unas manzanas lugareñas en una bolsa de papel, el olor de gasolina con que Alfred Lambert había limpiado la brocha, tras su sesión matinal de pintura del sillón biplaza de mimbre.[...]El enemigo visible de Enid era Alfred, pero quien hacía de ella una guerrillera era la casa que a ambos ocupaba. [...] A Enid, por desgracia, le faltaba el temperamento necesario para mantener semejante casa, mientras que a Alfred le faltaban los recursos neurológicos.[...]¿Y el sillón? El sillón era monumento y símbolo, y no se podía alejar de Alfred. Como no había otro sitio, fue a parar al sótano, y Alfred con él. Y, así, en la casa de los Lambert, como en St. Jude, como en todo el país, la vida empezó a vivirse bajo tierra.

En la segunda subsección (pp. 21-22), nos enteramos de que van a hacer un viaje en el que van a ver a los hijos. Es la presentación de que estos existen. Alfred está nervioso con esa perspectiva y trastea por arriba. Cuando Enid le pregunta lo que está haciendo, hay una descripción de las condiciones neurológicas de este que me ha encantado:

—¿Qué haces, Al?Se volvió hacia la puerta por donde ella acababa de aparecer. Empezó una frase —Estoy...—, pero así, cuando lo pillaban por sorpresa, cada frase se convertía en una especie de aventura en el bosque: en cuanto perdía de vista la luz del claro por donde acababa de adentrarse, se daba cuenta de que ya no estaban las miguitas que había ido dejando como rastro, que se las habían comido los pájaros, unas cosas silenciosas, muy hábiles, muy rápidas, que apenas distinguía en la oscuridad,

Jonathan Franzen, Las correciones; traducción de Ramón Buenaventura. Biblioteca Formentor, Seix Barral, abril de 2002

Ramón Buenaventura, Diario de un traductor: I a L, publicado en la sección El trujamán del Centro Virtual Cervantes entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de abril de 2004